近日,我校第二临床学院本科生邓紫欣(2021级临床医学五年制)、检验医学院本科生向值质(2022级临床医学检验医师培养试验班)在实验教学管理中心臧广超副教授、生物医学工程学院张玉婵副教授和实验教学管理中心高级实验师朱姝教师团队的指导下,通过设计一系列具有晶面特异性的镍纳米粒子催化剂(Ni/NG),成功实现对Ru(bpy)32+-ROS(活性氧)体系电化学发光(ECL)的阴极/阳极精准调控,构建了具有双电位ECL信号输出性能的免疫传感系统。该成果作为研究型论文在线发表于学术期刊Exploration,论文题为Switching Cathodic/Anodic Electrochemiluminescence of Ru(bpy)32+Precisely via Homogeneous Nickel Nanoparticles Crystal Facets Sites Modulated ORR/OER。

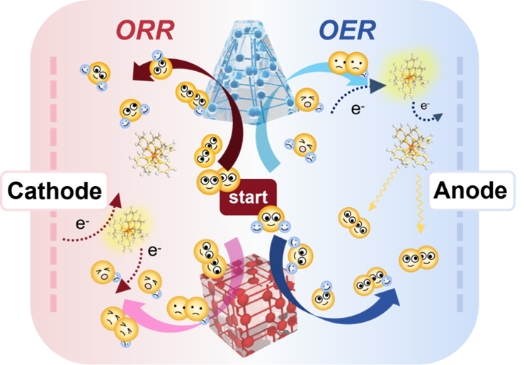

Ru(bpy)32+-ROS体系ECL相较于目前临床检验中广泛使用的Ru(bpy)32+-TPrA体系具有阴极/阳极双电位信号输出的优势,能大幅提高ECL分析的准确性。然而,该体系发光电位调控的机制尚不明确、可选调控材料稀缺,限制了其实际应用。因此,解析该体系的动力学机制,并精确设计高选择性的调控材料对Ru(bpy)32+-ROS体系的临床应用具有重要意义。本研究围绕上述关键难题设计了一系列具有晶面特异性催化的Ni/NG,精准调控阴极/阳极电位下共反应物活性氧自由基的类型,并据此系统阐明该体系电位依赖性ECL调控机制,最终实现了高度可控的阴极/阳极信号转换。研究表明不同的Ni纳米粒子晶面在ORR/OER过程中呈现差异化的催化行为:Ni(110)晶面在ORR上活性较弱、在OER过程中表现更强,易在阴极阶段积累*OH等中间体,从而显著增强阴极信号;而Ni(111)/(200)晶面更有利于OER相关中间体的转化与解离,在阳极促进ROS生成,主要提升阳极信号。研究验证了以晶面工程实现对ROS种类及生成路径的选择性调控的可行性,为构筑可在不同电位下输出可调ECL信号提供了思路。

此外,研究还借助密度泛函理论(DFT)计算对实验结论予以佐证并进一步揭示三种不同晶面在ORR中均以*OH→H2O为速率决定步骤(RDS)。其中,Ni(110)晶面对应的自由能变化(ΔG)最大,表现为较迟缓的ORR动力学与更强的*OH吸附稳定性,与其促进阴极信号的实验现象一致;与之相对,Ni(111)/(200)晶面在该步骤具有较小的ΔG并呈现差异化的吸附与转化,更有利于阳极路径下ROS的生成与信号增强。理论计算所得的起始电位与吸附能趋势和实验结果高度一致,形成相互印证的证据链。在此基础上,团队设计合成了分别以Ni(110)与Ni(111)/Ni(200)为主导的Ni/NG共反应物促进剂构建了双电位ECL免疫分析系统,实现了对生物标志物的超灵敏检测。研究将理论计算、晶面调控与ECL信号切换紧密衔接,为复杂催化剂设计、ROS精准生成及多信号ECL分析平台的开发提供了可推广的技术路径。

此项研究由AB平台卓越医学生拔尖创新人才导师制项目(EMTS)重点培育。其中,邓紫欣、向值质、朱姝、张玉婵为本文的共同第一作者,臧广超、香港中文大学(深圳)李晨钟教授、重庆大学王贵学教授和陆军军医大学董峰教授为共同通讯作者。此项成果是该本科生团队继今年在Research杂志发表Precision-Engineered Co-N4-x-CxSingle Atoms Enhance Potential-Resolved Ru(bpy)32+Electrochemiluminescence via Reactive Oxygen Species研究论文、在Angewandte Chemie International Edition杂志发表Intramolecular Switching Oxygen Reduction Reaction Driven by Dual-crystalline Bimetallic MOFinduces Self-Potential-Resolved Electrochemiluminescence biosensor研究论文后的又一新成果。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/EXP.20250036